月经频繁、黄体功能不全会导致女性不孕吗?

在当今社会,越来越多的育龄女性面临着生育难题。当夫妻双方在未采取任何避孕措施的情况下,正常性生活超过一年仍未能成功怀孕,便被定义为“不孕不育”。其中,女性因素占不孕症的很大比例,而月经异常和内分泌失调是常见的诱因。在临床和备孕咨询中,“月经频繁”和“黄体功能不全”是两个频繁被提及的术语。那么,这两种情况是否真的会导致女性不孕?它们之间又存在怎样的关联?本文将为您深入解析。

一、什么是月经频繁?

“月经频繁”并非一个严格的医学诊断名词,而是对月经周期过短的一种描述。正常女性的月经周期通常为21至35天,平均28天。如果月经周期短于21天,即属于月经频仍的范畴。这意味着女性排卵次数增多,但每次周期的有效性可能降低。

月经频仍的原因多种多样,可能与以下因素有关:

内分泌失调

:如促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH)分泌异常,导致卵泡发育提前或黄体期缩短。

卵巢功能减退:随着年龄增长或卵巢早衰,卵泡储备减少,激素水平波动,可能导致周期紊乱。

甲状腺功能异常:甲亢或甲减均可影响下丘脑-垂体-卵巢轴,导致月经周期改变。

精神压力与生活方式:长期压力、过度节食、剧烈运动等也可能干扰正常的月经节律。

二、什么是黄体功能不全?

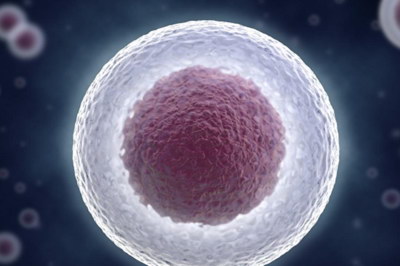

黄体功能不全(Luteal Phase Defect, LPD)是指卵巢排卵后形成的黄体不能分泌足够的孕酮(黄体酮),或黄体存在时间过短,导致子宫内膜无法正常转化为分泌期,从而影响受精卵的着床和早期妊娠的维持。

黄体的主要功能是分泌孕酮,为受精卵着床提供适宜的子宫内膜环境。如果孕酮水平不足,子宫内膜可能过早剥落,导致:

月经提前:表现为月经周期缩短,即月经频仍。

不孕:受精卵难以在未充分准备的子宫内膜上着床。

早期流产:即使成功着床,也可能因孕酮支持不足而导致胚胎停育或流产。

三、月经频繁与黄体功能不全的关系

值得注意的是,月经频繁往往是黄体功能不全的一个外在表现。当黄体期缩短(通常少于10天)时,排卵后子宫内膜尚未充分准备,便提前进入月经期,导致整体月经周期变短。因此,如果一位女性出现月经频仍,尤其是伴有经前点滴出血、基础体温上升不明显或上升后迅速下降等情况,应高度怀疑存在黄体功能不全。

四、它们如何导致不孕?

影响受精卵着床:黄体分泌的孕酮是维持子宫内膜分泌期状态的关键。孕酮不足会导致子宫内膜发育不良,无法为受精卵提供良好的“土壤”,即使精子与卵子成功结合,也难以着床。

缩短“受孕窗口”:正常黄体期约为12-16天。黄体功能不全时,黄体期缩短,使得受精卵着床的时间窗口变窄,降低了受孕几率。

增加早期流产风险:孕酮不仅支持着床,还在妊娠早期维持胎盘形成前的激素平衡。黄体功能不全可能导致早期妊娠失败,表现为反复生化妊娠或早期流产。

干扰排卵质量:月经频仍可能意味着卵泡发育不成熟或排卵功能紊乱,排出的卵子质量较差,受精能力下降。

五、如何诊断与治疗?

诊断方法:

基础体温监测:连续测量基础体温,观察是否有典型的双相型体温,以及高温相是否持续不足12天。

血清孕酮检测:在排卵后7天左右抽血检测孕酮水平,若低于10ng/mL,提示黄体功能不全。

子宫内膜活检:通过病理检查判断子宫内膜是否与月经周期同步,现已较少使用。

超声监测排卵:观察卵泡发育、排卵及黄体形成情况。

治疗策略:

补充孕酮:对于确诊黄体功能不全的患者,可在排卵后给予黄体酮支持治疗,如口服、阴道给药或肌肉注射。

促排卵治疗:对于因卵泡发育不良导致的黄体功能不全,可使用促排卵药物(如克罗米芬)改善卵泡质量,从而增强黄体功能。

生活方式调整:减轻压力、均衡饮食、规律作息,有助于调节内分泌。

治疗原发病:如存在甲状腺功能异常、高泌乳素血症等,需针对病因进行治疗。

结语

综上所述,月经频繁和黄体功能不全确实可能成为女性不孕的重要原因。它们不仅影响排卵和受精过程,更关键的是破坏了受精卵着床所需的内环境。对于备孕女性而言,关注月经周期的规律性,及时发现异常并就医检查,是提高受孕几率的关键一步。通过科学的诊断和个体化的治疗,大多数由黄体功能不全引起的不孕问题是可以得到有效改善的。想了解更适合自己的试管方案?欢迎联系泰嘉运,一对一为您定制专属计划。

本文链接:https://www.taijiayun.cn/a_1096.html

朱姐

朱姐